Luca Lorenzelli - stock.adobe.co

Tracking-/Tracing-Apps: Die Technologien im Überblick

Apps gelten als Schlüssellösung, um die Ausbreitung von COVID-19 nachvollziehen zu können. Die technologische Umsetzung variiert jedoch und birgt jeweils eigene Sicherheitsrisiken.

COVID-19 bleibt eine Bedrohung. Umso wichtiger wird es, die Ausbreitung des Virus nachvollziehen und Schutzmaßnahmen schneller einleiten zu können.

Corona-Apps werden dafür als Schlüssellösung gehandelt. Das Ziel ist klar, die technologische Umsetzung variiert jedoch von Land zu Land und birgt jeweils eigene Sicherheitsrisiken.

Das Prinzip der Tracking-Apps ist einfach: Einmal auf dem Smartphone installiert erkennt die App im Hintergrund, welche Bluetooth-Geräte sich in der Nähe aufhalten und protokolliert diese Daten. Wird eine Person zu einem späteren Zeitpunkt positiv auf COVID-19 getestet, erhalten automatisch alle Geräte, die sich in der Vergangenheit in der näheren Umgebung aufgehalten haben, eine Nachricht.

Dieses Frühwarnsystem könnte einen entscheidenden Vorsprung bei der rasanten Ausbreitung des Coronavirus verschaffen.

Welche Apps gibt es und wie funktionieren sie?

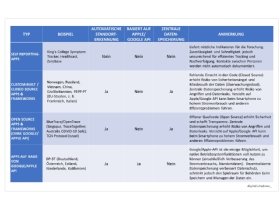

Grundsätzlich lassen sich vier Kategorien an Tracking-Lösungen ausmachen: Apps basierend auf Selbstauskunft der Anwender, Custom-Built-Apps mit proprietärer Software (Closed Source), Apps mit Open-Source-Frameworks sowie der Sonderfall Google-/-Apple API. Neben technischen Unterschieden variieren die Apps hauptsächlich in den Punkten Sicherheit und Datenschutz (siehe Abbildung unten).

Self-Reporting Apps: Freiwillige Selbstkontrolle

Self-Reporting-Apps setzen auf freiwillige Teilnahme, wobei Anwender ihre Daten an eine zentrale Stelle übermitteln. Ärzte und Wissenschaftler des King's College London entwickelten eine solche „Symptom-Tracker“-App bereits Mitte März 2020, um medizinischen Personal zu helfen, Symptome zu verstehen und Hochrisikogebiete zu identifizieren. Am Ende des Monats lag die Zahl der Downloads bereits bei 1,5 Millionen. Der Nachteil: Self-Reporting Apps sind hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit und Schnelligkeit umstritten. Ihr Einsatz wird daher in erster Linie für die medinische Forschung von Nutzen sein.

Quellcode und Framework

Vielversprechend scheint hingegen die oben bereits beschriebene Nutzung von Standortdaten und die automatisierte Datenabfrage via Bluetooth – vorausgesetzt, es wird gleichzeitig ein verantwortungsbewusster Umgang mit den Rechten auf Privatsphäre und Datenschutz aller User gewährleistet.

In diesem Zusammenhang stellen sich zwei zentrale Fragen. Erstens: Ist die App Open oder Closed Source? Open Source gilt als die weitaus sicherere Variante, da der Quelltext von Dritten eingesehen, geändert und genutzt werden kann. Damit lassen sich Apps besser auf Sicherheitsmängel überprüfen und bleiben transparent hinsichtlich der Erfassung und Nutzung von Daten. Anders Closed-Source-Anwendungen, deren proprietäre Software für Datenschützer und Sicherheitsexperten weitgehend unter Verschluss bleibt. Hier ist die Gefahr groß, dass Daten für andere Zwecke jenseits der Eindämmung der Pandemie missbraucht werden.

Die zweite Frage betrifft das Framework der Apps. Bei einem zentralen System werden alle Interaktionsdaten von Anwendern auf einem einzigen Sever gespeichert. Im Falle eines Hackerangriffs oder Daten-Leaks würden bei diesem Ansatz eine nicht zu verantwortende Menge an personenbezogenen Daten an die Öffentlichkeit kommen.

Auch sind die Sorgen groß, dass die gesammelten Daten der Bürger von behördlicher Seite missbraucht werden und zu einem Überwachungsstaat führen können. Bei einer dezentralen Speicherung der Tracking-Daten bleiben die Daten hingegen verteilt auf den Smartphones der Anwender, was den unerlaubten Zugriff auf die Daten erschwert.

Die Entscheidung zwischen Open vs. Closed Source sowie zentraler oder dezentraler Speicherung fällt von Regierung zu Regierung unterschiedlich aus.

Zu den Ländern, die bei der Entwicklung ihrer Anwendungen einen Closed-Source-Ansatz mit zentraler Datenspeicherung verfolgen, gehören unter anderem China, Russland, Vietnam, aber auch Großbritannien und Norwegen.

Auch das Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT) plant Closed-Source-Anwendungen und wird von einigen europäischen Ländern, darunter Frankreich und Italien, unterstützt. Zuletzt hatten sich jedoch mehr und mehr Institutionen aus dem Projekt zurückgezogen.

So meldete Deutschland Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und verfolgt nun unter anderem mit Österreich, Estland und der Schweiz den Open-Source-Ansatz namens DP-3T (Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing). Auch DP-3T nutzt Bluetooth Low Energy (BLE), um im Nahbereich Daten zwischen Smartphones zu versenden. Persönliche Daten und Berechnungen bleiben aber jeweils im Telefon einer Person gespeichert.

Google-/Apple-API

Eine Methode, die sich in weiten Teilen mit den Vorschlägen rund um DP-3T deckt, wird von Google und Apple vorangetrieben. Dabei handelt es sich nicht um eine App an sich, sondern um eine spezielle API (Programmierschnittstelle), die die Zusammenarbeit zwischen Android- und iOS-Geräten unter Verwendung von Apps der Gesundheitsbehörden ermöglicht.

Dank der Exposure Notification API können ausgewählte Corona-Apps nun auch im Hintergrund über die Bluetooth-Schnittstelle kommunizieren. Bislang war dies in iPhone-Apps nur eingeschränkt möglich, denn das Tracking von Personen sollte in erster Linie verhindert und nicht erlaubt werden. Zudem galt es, die Leistungsaufnahme beim iPhone zu senken.

Mit der API stellen die beiden Tech-Konzerne in ungewohnter Weise den Datenschutz und Privatsphäre an erster Stelle. Statt eine riesige, zentralisierte Datenbank mit Nutzerdaten aufzubauen und diese den Regierungen zur freien Verfügung zu überlassen, bleibt der Großteil der Daten auf dem Telefon der einzelnen Anwender.

Dazu werden in regelmäßigen Abständen Identifikationsnummern (Keys) via Bluetooth ausgesendet und von Smartphones in unmittelbarer Umgebung empfangen. Die Keys ändern sich kontinuierlich und werden nur temporär gespeichert. Erst wenn eine Person positiv auf COVID-19 getestet wird, werden alle in den letzten zwei Wochen empfangenen Identifier auf dem Smartphone mit Zustimmung des Betroffenen an einen Server übertragen (siehe Abbildung 1).

Da Google Android und Apple iOS zusammen fast 99 Prozent des weltweiten Marktanteils an Smartphone-Betriebssystemen besitzen, wird der Apple-/Google-Ansatz sich wohl flächendeckend durchsetzen.

Trotzdem gibt es auch hier erste Probleme. So kritisierte Frankreich die von Apple und Google auferlegten Richtlinien und forderte eine Lockerung, um die zentrale Datenspeicherung innerhalb der PEPP-PT weiter vorantreiben zu können.

Inwieweit es zu technischen Zugeständnissen kommen wird, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Corona-Apps, die auf die API von Apple/Google verzichten, werden wichtige Betriebssystemfunktionen vermissen und damit auch an Effizienz verlieren.

Ein warnendes Beispiel ist hier Singapur. Der Stadtstaat entwickelt bereits vor der Veröffentlichung der Exposure Notification API eine Corona-App, die jedoch die Akkulaufzeit der Smartphones so stark reduzierte, dass lediglich 17 Prozent der Bevölkerung die Anwendung tatsächlich nutzten.

Sechs zentrale Faktoren für den Erfolg der Apps

So unterschiedlich die Ansätze auch sind, kristallisieren sich doch einige grundsätzliche Kriterien heraus, die für den Erfolg der Corona-Apps entscheidend sein werden.

1. Open Source ist Pflicht

COVID-19-Anwendungen müssen Open-Source-Anwendungen sein, wollen sie Sicherheitsbedenken überwinden und Datenschutzrisiken entschärfen. Fehlt es an Transparenz, sinkt das Vertrauen in der Bevölkerung, die Furcht vor Überwachungsstaat und Datenmissbrauch steigt und die Akzeptanz der Tracking-Apps ist dahin. Open Source erlaubt es darüber hinaus, dass entsprechende Apps von der internationalen Security-Community eingehend überprüft werden können. In Zeiten fehlender Expertise und Kapazitäten in lokalen Behörden und Gesundheitsdiensten kann das die Entwicklung von sicheren und zuverlässigen Apps entscheidend beschleunigen.

2. Dezentrale Speicherung

Das Speichern von Daten bietet immer eine Angriffsfläche. Die Vorteile einer dezentralen Speicherung, wie sie von Apple/Google vorausgesetzt wird, sind jedoch genauso eindeutig wie die Nachteile einer zentralen Datenbank, die ein ideales Ziel für Hacker, Kriminelle und Drittstaaten abgeben und selbst vor Missbrauch durch die eigenen Behörden nicht gefeit ist.

3. Standards schaffen und Zusammenarbeiten

Es erscheint widersinnig, wenn gerade in Krisenzeiten Länder und Regionen unterschiedliche Lösungsansätze für ein und dasselbe Problem suchen. Zumindest aus technologischer Sicht sollte es möglich sein, Ressourcen und Know-how zu bündeln und gemeinsam an einer Open-Source-Software zu arbeiten. Das würde die Corona-Apps letztendlich nicht nur sicherer machen, sondern auch ihre Einführung beschleunigen. DP-3T scheint dafür momentan die beste Herangehensweise zu bieten.

4. Gesetzliche Rahmenbedingungen

Krisenzeiten werden oft als Türöffner missbraucht, um Notstandsgesetze einzuführen und diese lang über ihre eigentliche Geltungsdauer hinaus anzuwenden. Jegliche neuen Gesetze zur Speicherung von personenbezogenen Daten, medizinischen Informationen oder Standortdaten sollten daher zeitlich begrenzt und ihre Notwendigkeit regelmäßig überprüft werden.

Corona-Tracking-Apps sowie die damit verbundenen Daten sollten zudem nur im Rahmen von gesundheitsfördernden Maßnahmen genutzt werden können. Die DSGVO (EU-Datenschutz-Grundverordnung) könnte hier zumindest innerhalb der EU sicherstellen, dass die Nutzung von Corona-Apps auf freiwilliger Basis verläuft und nicht die Bewegungen von Einzelpersonen überwacht, sondern lediglich die Nähe zwischen Personen und Gruppen misst.

„Corona-Tracking-Apps sowie die damit verbundenen Daten sollten zudem nur im Rahmen von gesundheitsfördernden Maßnahmen genutzt werden können.“

Alastair Paterson, Digital Shadows

5. Wirksame Waffe – Ja oder Nein?

So heftig die Einführung von Corona-Apps derzeit auch diskutiert wird, ist es noch nicht klar, ob sie im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus tatsächlich helfen. Noch stehen die vorgeschlagenen Technologien am Anfang. Bluetooth beispielsweise fehlt es an Präzision, vor allem in Umgebungen mit hohen Personenaufkommen wie Bus, U-Bahn oder S-Bahn. Zudem senden die Apps nur etwa alle fünf Minuten eine Kontaktanfrage via Bluetooth aus, was als Zeitfenster zu weit ist, um tatsächlich sämtliche Kontaktpunkte zu erfassen. Die Wirksamkeit der Corona-Apps wird daher erst einer Validierung und mehrerer Testphasen benötigen.

6. Akzeptanz der Anwender entscheidend

Um durch das digitale Tracking die Verbreitung des Virus tatsächlich zu verlangsamen, müssten 80 Prozent der Smartphone-Benutzer die App nutzen. Zum Vergleich: WhatsApp schafft es in Deutschland auf 79 Prozent, die Facebook App gerade mal auf rund 35%. Regierungen werden hart daran arbeiten müssen, ihre Bürger vom Mehrwert der Corona-Apps zu überzeugen. In Deutschland, wo Datenschutz und Sicherheit einen besonderen Stellenwert einnehmen, werden ein transparentes Konzept, verbindliche Aussagen sowie umfassende Informations- und Gesundheitskampagnen daher unverzichtbar sein.

Gelingt es jedoch, diese Kriterien bei der Entwicklung von Tracking-Apps zu erfüllen, ergeben sich reale Chancen, die Ausbreitung von COVID-19 unter Kontrolle zu bringen und schrittweise ins neue normale Leben zurückzukehren – ohne Abstriche bei Datensicherheit und Datenschutz zu machen.

Über den Autor:

Alastair Paterson ist Co-Founder und CEO bei Digital Shadows.

Die Autoren sind für den Inhalt und die Richtigkeit ihrer Beiträge selbst verantwortlich. Die dargelegten Meinungen geben die Ansichten der Autoren wieder.